「やまぐち眼科スタッフ講習会」に参加しました!

先日、山口市で開催された眼科医会主催の「やまぐち眼科スタッフ講習会」に、院長と数名のスタッフが参加させていただきました。

講習会では、接遇に関する内容をはじめ、総合病院の先生方や視能訓練士の方々が、さまざまなテーマでご講演くださいました。

中でも印象に残ったのが、「つなぐ、つながるロービジョンケア」というお話です。

当院では、院長が視覚障がい者支援団体「やまぐちロービジョン勉強会」の代表を務めており、見えにくさに悩む多くの患者さまが来院されます。

視機能や性格、生活環境は人それぞれ異なります。そのため、患者さま一人ひとりが「今、何に困っているのか」「どのようなものが見たいのか」といったニーズに寄り添った支援を行うことが、何よりも大切だと感じています。

また、医療や福祉の各施設をはじめ、支援者や当事者の方々との“つながり”を築くこと。そして、患者さまとのコミュニケーションをしっかり取ることが、より良い医療の提供につながると改めて実感いたしました。

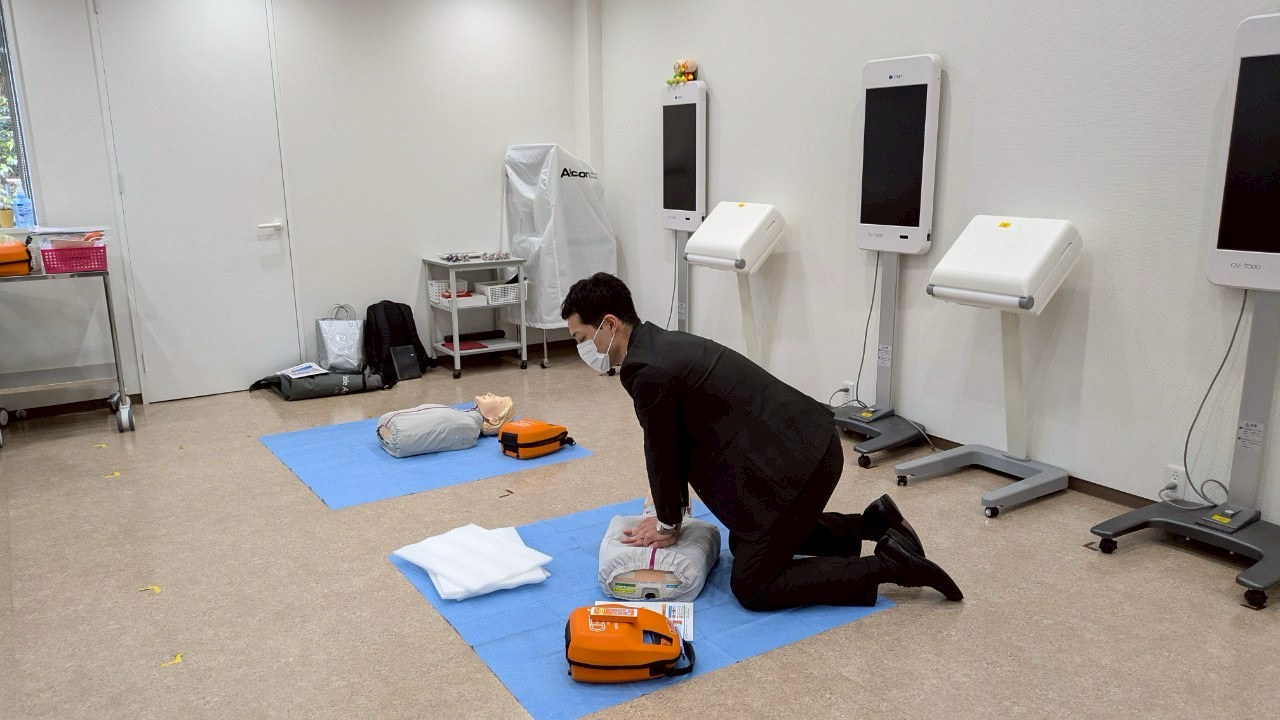

- 急変時に備えた院内訓練 -

福村眼科では、毎年「急変時のシミュレーション訓練」を院長・スタッフ全員で実施しています。

いざという時に慌てることなく迅速な行動がとれるよう、毎回、AEDの使用方法などについて繰り返し指導を受けています。

【AED(自動体外式除細動器)とは】

心臓が痙攣し、血液を送り出すポンプ機能を失った状態(心室細動)に対して、電気ショックを与えることで正常なリズムに戻すための医療機器です。

2004年7月からは、医療従事者でない一般市民も使用できるようになり、現在では病院や診療所、救急車はもちろん、空港・駅・スポーツ施設・学校・企業・公共施設など、人が集まる場所を中心に広く設置されています。〈日本光電のAED情報サイトより引用〉

胸骨圧迫(心臓マッサージ)は、1分間に100~120回のテンポで、胸が約5cm沈む程度の力で絶え間なく押し続けることが重要です。

女性や体力に自信のない方には負担も大きいため、周囲に人がいる場合は交代しながら行い、救急隊が到着するまで心肺蘇生を継続することが求められます。

AEDは、音声ガイダンスに従って操作できるため、誰でも使用可能な設計になっています。

しかし、いざという場面では慌ててしまうこともあり、また院内だけでなく日常のどこで必要になるかも分かりません。

日本では、救急車の平均到着時間は約10.3分とされています。

その間に、近くにいる私たちがAEDを使用し、できるだけ早く電気ショックを行うことが、救命率を高めるために非常に重要です。

だからこそ、日頃から手順をしっかり覚えておき、落ち着いて対応できるよう備えることが大切だと考えています。

会社や学校などで防災訓練や緊急時のシミュレーションを経験された方も多いと思います。

実際の現場では驚くこともあるかもしれませんが、個々が勝手に動くのではなく、周囲と連携しながら、「救急車を呼んでください」「〇〇してください」など、的確に指示を出す・受けることが、より適切な対応につながります。

今回の研修では、最新の蘇生ガイドラインに沿って、緊急時に備えた対応を改めて学びました。

院内はもちろん、日常生活の中でも、いざという時に冷静に行動できるよう、今後も継続して訓練を重ねてまいります。

「やまぐち眼科スタッフ講習会」に参加しました!

先日、山口市で開催された眼科医会主催の「やまぐち眼科スタッフ講習会」に、院長と数名のスタッフが参加させていただきました。

講習会では、接遇に関する内容をはじめ、総合病院の先生方や視能訓練士の方々が、さまざまなテーマでご講演くださいました。

中でも印象に残ったのが、「つなぐ、つながるロービジョンケア」というお話です。

当院では、院長が視覚障がい者支援団体「やまぐちロービジョン勉強会」の代表を務めており、見えにくさに悩む多くの患者さまが来院されます。

視機能や性格、生活環境は人それぞれ異なります。そのため、患者さま一人ひとりが「今、何に困っているのか」「どのようなものが見たいのか」といったニーズに寄り添った支援を行うことが、何よりも大切だと感じています。

また、医療や福祉の各施設をはじめ、支援者や当事者の方々との“つながり”を築くこと。そして、患者さまとのコミュニケーションをしっかり取ることが、より良い医療の提供につながると改めて実感いたしました。

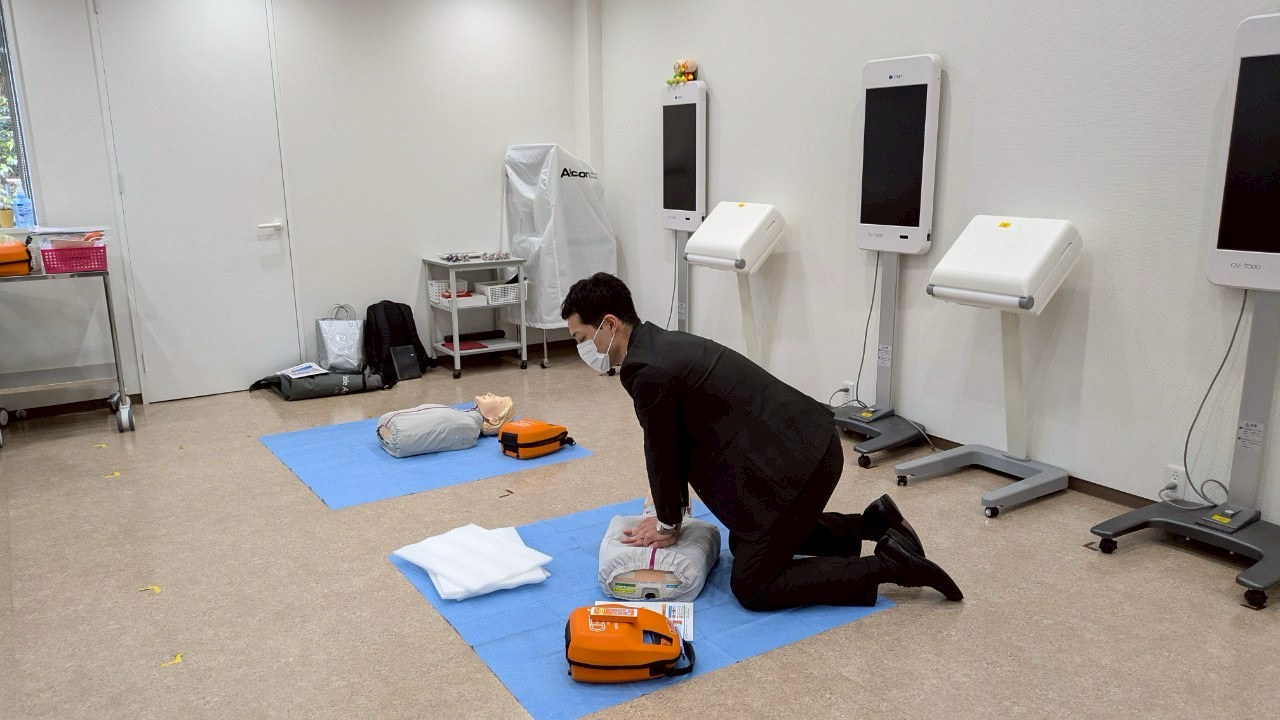

- 急変時に備えた院内訓練 -

福村眼科では、毎年「急変時のシミュレーション訓練」を院長・スタッフ全員で実施しています。

いざという時に慌てることなく迅速な行動がとれるよう、毎回、AEDの使用方法などについて繰り返し指導を受けています。

【AED(自動体外式除細動器)とは】

心臓が痙攣し、血液を送り出すポンプ機能を失った状態(心室細動)に対して、電気ショックを与えることで正常なリズムに戻すための医療機器です。

2004年7月からは、医療従事者でない一般市民も使用できるようになり、現在では病院や診療所、救急車はもちろん、空港・駅・スポーツ施設・学校・企業・公共施設など、人が集まる場所を中心に広く設置されています。〈日本光電のAED情報サイトより引用〉

胸骨圧迫(心臓マッサージ)は、1分間に100~120回のテンポで、胸が約5cm沈む程度の力で絶え間なく押し続けることが重要です。

女性や体力に自信のない方には負担も大きいため、周囲に人がいる場合は交代しながら行い、救急隊が到着するまで心肺蘇生を継続することが求められます。

AEDは、音声ガイダンスに従って操作できるため、誰でも使用可能な設計になっています。

しかし、いざという場面では慌ててしまうこともあり、また院内だけでなく日常のどこで必要になるかも分かりません。

日本では、救急車の平均到着時間は約10.3分とされています。

その間に、近くにいる私たちがAEDを使用し、できるだけ早く電気ショックを行うことが、救命率を高めるために非常に重要です。

だからこそ、日頃から手順をしっかり覚えておき、落ち着いて対応できるよう備えることが大切だと考えています。

会社や学校などで防災訓練や緊急時のシミュレーションを経験された方も多いと思います。

実際の現場では驚くこともあるかもしれませんが、個々が勝手に動くのではなく、周囲と連携しながら、「救急車を呼んでください」「〇〇してください」など、的確に指示を出す・受けることが、より適切な対応につながります。

今回の研修では、最新の蘇生ガイドラインに沿って、緊急時に備えた対応を改めて学びました。

院内はもちろん、日常生活の中でも、いざという時に冷静に行動できるよう、今後も継続して訓練を重ねてまいります。